仰视浮云驰,奄忽互相逾。风波一失所,各在天一隅。

二十七天的西藏之行是我多年以来的梦想,有太多难忘的记忆,美好的往事。人生真是很有意思,我想今后无论会发生什么事,就是仅仅为了再来一次西藏,我也要好好地活下去。

如果说这世上还有什么真正可以永恒的东西,那一定就是这些雪山草地,高峡明湖,还有世世不息、相信轮回转世的虔诚的藏人了。所以,请你一定要去那里。你会去的,是吗?

入藏之前

1998年7月20日晚8:50,坐上430次列车。走之前一连开了四个夜车,最后一天又一直干到中午一点多,早饭都没有吃。然后匆匆赶出去购旅途中的食物,吃午饭。晚饭又几乎没吃,就这样背着沉重的大包上路了。身体是极度疲惫的,坦白说心情也很糟,但毕竟是要到曾经魂牵梦萦的地方去了。适彼乐土,爰得我所,相信一切都会好起来。

一夜无话,第二天中午到达西安,下车后便直奔邮局,自此蒋洪开始了他每到一地便发出的浪漫专递。然后一路寻访,吃到了老孙头羊肉泡漠店。完了又在火车站的老城墙前留影。傍晚时分,踏上去兰州的火车。车上遇到一对兰州的小姐妹,聊得非常尽兴。西北姑娘的直爽和开朗真令我有娶妻当如斯的感觉。

次日上午到达兰州,小裴到车站来接,然后就开始大吃大玩。吃了无数美味,游了白塔山,沿黄河走了很长的路,消耗了许多体力。人道西出阳关无美女,不料此地美女决不亚于我活了大半辈子的江南一带,而且许多都颇有异域情调。

7月23日下午离开兰州,傍晚到达西宁。又是大吃烤羊肉、哈密瓜,次日上午又到城里逛,看清真寺门口成群的回民做礼拜回来,买了一些小玩意儿。24日晚八点,坐卧铺车从西宁出发,因为坐的是私人的车(便宜些),说下午三点开,一直拖到晚上八点。快到格尔木又让我们换了一辆车,害得我丢了洗漱用具和在西宁买的回族的漂亮小帽和头巾。7月25日晚八点半,离开格尔木,正式踏上青藏公路。

入藏

从格尔木出发,天边还有晚霞,远处的山头上正漾着落日,头有些疼,但仍是无比的激动,这是高原的晚霞,高原的落日。忽然有些淡淡的伤感,曾与他们几个说过,要是此行死在这片土地上也是无憾的,但真是这样吗?如果真的无牵无挂该有多好!天渐渐黑了,头越发疼,到了下车吃饭的地方,晃晃悠悠下了车,抬头看到漫天刺眼的星斗,和划过夜空的银河。这时眼前忽然一片漆黑,赶紧扶住身边的庞永江,才不致于一头栽倒在地上。

海拔越来越高,头也开始剧疼,呼吸也越来越吃力。开始每到停车还坚持下来,吃了许多党参,又用藏人的偏方——把一种植物的茎插进鼻孔嗅。到再往后就没有一点力气下车了,半躺着看着路的延伸,盼着赶快下坡,但路一直缓缓的升高,终于,什么也不知道了。

再次醒来,已是的27日凌晨,才知道自己曾昏睡过去,在过唐古拉时怎么也叫不醒,两个虎口上已被掐得伤痕累累。从别人如释重负的目光中,我知道自己在鬼门关上走了一遭,但阎王爷不愿收我,看来尘缘未了啊!

下午三点多,到达拉萨。

大昭寺

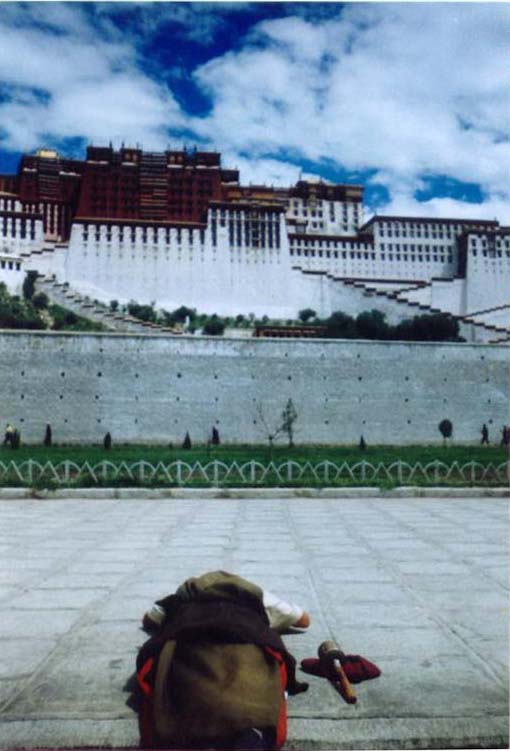

刚到拉萨仍是头晕脑胀,浑身无力。一觉睡到第二天早上,然后去找李台长,只问到电话和手机号码,但都打不通。途中路过布达拉宫,因为未到开宫的日子,只拍了一些外景。第一次认真看西臧的天,蓝的能挤出水,纯净的能听到云朵游动的声音,美的令人窒息。宫前磕长头的虔诚的信徒,让我切实地感到这是西藏。

接着,我们去了大昭寺。大昭寺前排满了卖各种各样小玩艺的摊子。许多走动着兜售商品的小贩,大都是些年青的姑娘。在以后的几天里,正是因为和这些小贩的交往使我成了讨价还价的高手。有时你会觉得和这些小贩讲价简直是一种享受,尤其当你的对手是一个漂亮的藏族小姑娘,甜甜的对你说:“叔叔,看一看嘛!”的时侯。

我们游大昭寺的时侯是由外及内。倒不是成心这样,只是刚到时竟没看到正门,整整围着大昭寺转了一圈才找到入口。这样也好,游了八角街,也从外面看了一下大昭寺的全貌。

因为和一个旅游团混了进去,所以免了门票。一进门便看到一群喇嘛坐在院子里诵经。随着熙攘的人群走入正殿。正殿前是一个小院子,里边放着许多坐垫和僧袍。正殿周围有一圈走廊,排着一个接一个的转经轮。顺着走廊望去,两边是幽暗静谧的走道和泛着金光的转经轮,中间却透进一道天光,宛如幻境。沿着走廊走了一圈,然后进了大殿。听喇嘛解说,大昭寺是为尼泊尔公主建造的,而小昭寺是为文成公主建造的。后来由于藏汉关系恶化,喇嘛把小昭寺文成公主带来得释迦像和大昭寺尼泊尔公主带来得释迦像互换,所以现在殿中供的是文成公主带来得释迦像了。喇嘛还给我们讲了当年文成公主为尼泊尔公主挑选大昭寺址的经过。以后的拉萨便是围绕大诏寺建成的,而现在的许多拉萨人说“拉萨”,还是指大昭寺一带。寺中还供奉着松赞干布,文成公主,尼泊尔公主的塑像。

从大殿出来,我们又上到了殿顶的平台,拍了许多照片,蓝天下的金顶,金钟与法轮,这些都成了我日后回忆的凭证。

还看到了喇嘛的法事,一个看上去象活佛的喇嘛坐在院子中间的遮阳伞下,其余的人围着他念念有词,又有喇嘛用一根长勺似的东西舀着酥油烧,没有多看,实在不懂这仪式有何意义。

从大昭寺出来,已是疲惫不堪,仍有高原反应,买了几件礼品,回到旅店。一觉睡到傍晚,去西藏大学找老爸介绍的人,未遇。

布达拉宫

7月29日,周三,布达拉宫开宫的日子,听说布达拉宫卖两种门票,藏人的和游人的。打定主意要买藏人的票混进去,于是在门口开始贿赂一个卖哈达的小姑娘,先买了她两条哈达,然后给了她十块钱,让她帮我们买五张藏人票。小姑娘先去问了一个大人,大人跑过来异常严肃地对我们大叫些什么,大致意思是说这样不行,会被发现。正当我们犹豫的时侯,小姑娘却坚决地把哈达给另一人,拿着钱跑去,等了好长时间,当我们都以为小姑娘携款潜逃时,她却拿着五张票和五块钱气喘嘘嘘地跑回来,心里真是万分感激。她能不顾大人的警告跑去给我们买票,并累成这个样子,还诚实的把找回的五块钱也给我,于是我把五块钱慰劳了她。

但是我们并没有因为这五张票而省钱——最终还是被认出来,明显不是藏人。去买了四十二块钱的游客票,然后就开始爬布达拉宫了。实在不该那么早便爬,仍没有完全适应,走几步便得歇一下,喘口气。

布达拉宫由红山南麓奠基,依据山坡的天然形状蜿蜒而上,直至山顶。主楼十三层,高一百一十三米,东西长四百米,面积约十三万平方米。宫殿叠砌,巍峨耸立,气势磅礴。从外表看,可分为两大部分:墙上刷白土者俗称白宫(周围),正中刷红土者称红宫。布达拉宫是达赖的冬宫。

布达拉宫游一天实在是太短了,而我们其实只有一个上午的时间,只能粗浅地观赏一下壁画、塑像、昏黄的酥油灯、唐嘎,然后看看金碧辉煌的殿堂和它的雄伟外观。至于那些文字介绍说明,只能粗粗一瞥。当然,对于他的知识,我们也了解的太少了。印象最深的是宫内的灵塔,一共八座,五世达赖是最大的一座(布达拉宫始建于松赞干布时期,由五世达赖重建),塔身为金皮包裹,珠玉镶嵌,仅包金就耗费黄金十一万余两。另外还有一组据说是表现未来世界的小型雕塑,建筑房屋都精巧豪华,泥人们的衣着也珠光宝气,城市车水马龙,一派繁荣景象。佛教把希望寄托在来世,难怪会有如此“未来世界”的构想。

中午近两点,离开了布达拉宫,又绕着红山走了一段。环绕红山的这条路实际上是一条转经廊,据说有好几千个经轮,善男信女们手拿着转经筒一圈圈地走着,和着淡淡的酥油香,伴者喃喃的祈祷,涤去前生的罪孽,希翼着来世的幸福,就这样一圈圈地走着。我被这场景深深的感动,不禁驻足为他们祝福。

下午又去逛了拉萨河谷,第一次看到藏人在河边的林子里“过林卡”。晚上总算打通李台长的手机,介绍我们找扎台长。

罗布林卡和哲蚌寺

早上9:30到电视台找扎台长,倒是很热情,但提到搭车的事便表示无能为力,也许是我们人太多了。给我们看了一张节日的单子,只赛马节可能还赶得上,雪顿节和望果节都在二十多号,估计没希望了。

中午午睡后,和庞永江到友谊商场购买了不少的挂件、饰物,然后去罗布林卡。罗布林卡是达赖的夏宫,藏文意为“宝贝园”或“珍宝园”。罗布林卡既有寺庙的宗教色彩,又有园林别墅的风格。各个宫殿、寺庙都很分散,草木茂盛,环境幽雅。

我们参观了大部分的建筑,但后来因为下雨且到了关门时间,最正中的大殿没有逛,印象最深的是十四世达赖的新宫,居然有一架象小风琴的留声机,而且还安上了抽水马桶。在罗布林卡中,还见到一群藏族男女在劳动时载歌载舞——用木棒敲打着地板歌舞,据说是打实地板。他们才不管效率,只管欢娱。走在绿树成荫的石板路上,或是在香烟缭绕的大殿中,听到藏女悠扬的歌声,真是宛若置身仙境。

回到大昭寺,在寺前的一座三楼的茶楼中喝酥油茶。这是第一次喝,向老板娘要了好多糖,搞得人家莫名其妙,结果一喝却越发难喝,但我还是拼命地喝,一壶我至少喝了四分之三。

7月31日,这是我们在拉萨的最后一天。因为搭电视台的车的希望已彻底破灭,决定8月1日先坐车到日喀则,然后再想办法。想起那两个想和我们一起包车去珠峰的北京姑娘,只有祝她们好运了。

因为第二天就要走,段、蒋都说要休息,准备一下,而我却明显感到体力一天比一天好,高原反应已经彻底消失,于是和庞永江两个人一早去了哲蚌寺,哲蚌寺位于拉萨的西北郊,是格鲁派前藏三大寺中的最大寺庙,由格鲁派创始人宗喀巴的弟子库央曲杰兴建。整个寺庙建在一个山坡上,殿堂、僧舍星罗棋布,殿中大小佛像、壁画、唐嘎也非常之多,而且精美绝伦,后山的巨石上还画了几个佛像唐嘎,据说这是画在石头上的最大唐嘎。

哲蚌寺的建筑风格也有别于其它寺,它的大殿都没有琉璃飞檐似的金顶,而多是平顶,上面竖着金钟、金塔作为装饰,整个大殿也显得朴素平实,没有太多的装饰及鲜艳的色彩。在哲蚌寺,我们还碰巧遇上众喇嘛唱午茶,宽畅的大殿中数百个喇嘛席地而坐,昏黄的酥油灯,庄严肃穆的念经声,然后司伙食的喇嘛一声令下,那些等级最低的小喇嘛飞奔地到厨房取来一桶桶酥油茶,又给每个喇嘛倒茶,其间还有人给每个喇嘛发钱。我们则在一边偷偷地拍照,然后又在边上剩余的铺垫上坐下,朝司茶的喇嘛做一个端着茶碗仰头而尽的动作,喇嘛便很快给我们拿来了碗倒上了茶,于是我们开始一边喝茶,一边把相机平放在桌上用一秒的快门若无其事地偷拍。

中午回来刚想睡一会儿,就被蒋洪拉去买次日去日喀则的票,然后又去逛街,大吃羊杂碎和馍,又去大昭寺前喝酥油茶,这会儿已经适应酥油茶了,而且觉得好喝了。晚上回来收拾东西。

8月1日一早和米浩明分别,坐上去日喀则的汽车。

日喀则

下午5:30到达日喀则,一路经过雅江峡谷,山路崎岖险峻,经常一边是看上去摇摇欲坠的巨大山石,另一边是陡直的峡谷和湍急的河水,还在路上第一次吃了糌粑,很香。

段洪有些发烧。

8月3日上午,和庞永江、蒋洪去扎什伦布寺。一进寺最大的感受是寺里的狗实在太多,各种各样,但大多趴在地上睡觉,甚至可以看到在十几平方米的地上睡着近十只狗。

扎什伦布寺位于日喀则近郊的山麓,是格鲁派在后藏的最大寺庙。扎什伦布寺过去主要是各世班禅所在的寺庙,所以里边有四世、十世、五至九世合葬等灵塔,也是镶金嵌玉,气势不凡。寺庙的建筑风格与拉萨的寺庙无太大区别,最吸引人的是每个灵塔殿的门口盖有厚厚的地毯,而地毯下的地面上有由各种天然宝石镶嵌拼凑成的图案,只要得其中一颗,便是价值连城今生受用!在扎什伦布寺,还意外地碰到一帮杭州人,由一个在那曲的援藏干部领着玩。

回到旅馆,庞永江也感到不太舒服,蒋洪也懒得动弹,段洪独自去了扎什伦布,我只好一个人出去逛,先到了近郊山脚下的一个村落,立即被那古朴的民居,幽静的巷子,以及那些用来装饰的牛角经幡所吸引。于是一边拍照,一边越走越深,忽见一条白狗不紧不慢地跟着我,个头不大,想到扎什伦布寺中那一只只睡态可拘的狗,便无所畏惧地继续前行。正当我拍下一张门口卧着一头牛,门上摆着一个牛角的非常有意思的照片,那狗从我背后的高处冲了下来,咬了我小腿肚子一口,然后满脸无辜地小声哼叽着夹着尾巴钻进一个石板缝里。真是哭笑不得。撩起裤腿,只伤了些皮,但两排齿印,尤其是两个犬齿还是非常明显的。

接下去开始爬村子后的一座小山,因为远远看到山上的经幡特别漂亮。本以为在高原上爬山会很累,但此时我的身体却出奇的好,很快爬到山顶(只是被狗咬的腿有些痛)。山顶不但有巨大漂亮的经幡,还有无数大小各异的玛尼堆,另外,还有一些断壁颓垣,象是古堡的遗迹。拍了许多照,湛蓝的天空下的飘扬的经幡,庄严的玛尼堆和古堡,这些照片现在看起来仍令我陶醉。还遇到了一家过林卡的藏人,盛邀我喝青稞酒,喝了满满两大杯,然后飘飘地下了山,下山时还吃到了奶饼——硬得差点迸了我的牙。

回到旅馆,出去吃晚饭,庞永江几乎没吃,带他去看病,却不肯打针。

定日之行

8月3日上午去邮车站,找周二到樟木的邮车,费尽周折,谈妥搭车去定日。然后到边防支队,办边防证,却认为我们的介绍信无效。西藏下午四点上班,于是我们上街找氧气袋,吃午饭。一直耗到下午四点才到日喀则旅游局花80元手续费开了张介绍信,然后再赶到边防支队办了边防证。因为对过唐古拉山口还心有余悸,听说到定日要过更高的山口,于是开始继续满城找氧气袋,仍没有,据说都被“山东大厦”征订了。只好又买了两盒红景天和一些药。晚上到旅馆后,又出去购买一路的食物,吃晚饭,回来收拾东西。

8月4日早上九点从日喀则搭邮车出发。一同上车的还有两个三十多岁的北京人,一个山东籍的援藏干部。援藏干部原来是说相声的,一路欢歌笑语。只是邮车条件实在恶劣,近乎全封闭,到“定时放水”之时方见天日,且路况极差,车内震得满是尘烟,人不时象皮球般高高跃起,从不晕车的我居然都吐了。到拉孜时,又上来两个从阿里过来的人,都算是我半个老乡——浙江嘉兴的周建良,广西大学的吴致远。所幸没有一点高原反应,途中经过了近六千米的嘉错拉山口。

晚上近八点到达老定日,黄昏中走在老定日的街上,看路上的狗,远处晚霞中的雪山,孤村老屋昏鸭。路人向我们指点了珠峰的方向,却为云雾所遮,不可见。晚上到旅店喝奶茶,电视中居然在放藏文的《红河谷》。

8月5日一早起来找车,才知道老定日去珠峰的车很少,到珠峰的车都在边检站附近的珠峰宾馆过夜,这里只有从樟木回来的车。这时又遇到周和吴,诉说他们昨天晚上到珠峰宾馆,问遍了所有的旅游团,都不能搭车,唯一的办法就是自己包车。而我们几个实在囊中羞涩,只得一边在老定日等云雾缭绕的珠峰的瞬间出现——终于还是现了一下影子,一边想办法拦回日喀则的车。中午时分,拦到了一辆面包车,一路多次陷入淤泥,在海拔五千米左右下来推车,为了省钱,肚里还是空空。晚上十点半到达日喀则,大吃一顿。在西藏已经习惯了这种饥一顿饱一顿的生活,谓之“骆驼功”。

定日之行是此行西藏的最大遗憾,遗憾钱不够,没能到珠峰脚下的绒布寺,亲眼贴近地看一看这世界之巅,更遗憾自己没有亲自试一试能否搭车,尽管周、吴他们已经问过。我就是那种不见棺材不死心的人。

那木错之行

8月6日一早和周、吴告别,坐车回拉萨。同行的有一帮北大人,借着“三下乡”名到西藏来玩。据说他们还有一支登山队要爬念青唐古拉,他们马上也要赶到登山大本营去会合。

于是我们开始盘算搭北大人的车同去念青,又多半能看那木错。到军区第二招待所,居然没有三人间了,于是找老板娘借了被子,索性找北大人住的旅馆住了进去。但当我们提出想搭车的愿望时他们却表现的很冷淡。这时出现了分歧,我们几个想先到念青,然后如果有可能再绕过念青去那木错。但庞永江却坚决反对,他担心到念青后去不了那木错,想先比较保险的到那木错,再在湖边远远地看念青就行了。最后我们还是决定先到那木错,这样便也不必再找北大人搭车了。

8月7日一早搭车去当雄,车上是一大家子那曲的藏民。两个小兄妹长的很漂亮,哥哥叫阿旺次仁,妹妹叫桑旦卓玛,小名桑珍。他们很快就跟我混熟,拉着我给他们拍了很多照片。不过一开始他们的父母不让我给阿旺拍照,因为他刚生了场大病,也许是有些迷信吧。这一家都是很热情的人,告诉我们那曲8月10日开始有赛马节,并且盛邀我们届时去他们家玩。我们欣然答应,临走还送了两条杭州的丝巾给他们。

到当雄已经下午三点,吃了饭,然后开始冒着小雨找车,好不容易找到了一辆谈好价钱,他却说今年还没有去过那木错,立马辞了。正当我们以为晚上要在当雄过夜时,又开来一辆小吉普。而且司机说今年去过好多次了。因为当时我们的时间和钱都很紧张了,我和蒋、段都想立马就去,但庞却觉得天色已晚,怕路上出危险。加上边上几个去过那木错的人都说道路如何难走,庞便说:“如果你们真觉得去不了那木错很遗憾的话,你们就自己去吧”。于是我们三个人坐上了小吉普,一天五百块,司机是两个藏族兄弟,先到他们家准备了一些水、干粮和工具,便上路了。

别看小吉普破破烂烂,开起来倒挺顺利,加上司机的技术非常好,我们很快就爬到了山口。这时已经能看到那木错了。当时忽然想到齐秦的歌:“高山上的湖水,就象是地球表面上的一滴眼泪。”湖面是一种比天空更深的蓝,是一滴静静地悬浮在那里的蓝眼泪,没有她的蒙古民“腾格里海”让人感觉的那么大,也许是高原上的空气特别纯净,一眼就能望到她的边。山口上还有一个很大的玛尼堆和经幡。司机兄弟围着它走了几圈,一边往玛尼堆上扔石头,一边口中念念有辞。我们也学着他们的样,口里念念有辞(可惜现在忘了念叨的什么了)。当时绝不仅是单纯的模仿,心里是绝对虔诚的。在那种环境里你会深深地被大自然的美丽和神秘所折服,成了她忠实的信徒。

过了山口便很快到了那木错边的草原,不时能见到成群的牛羊和牧人的帐篷。虽然都九点多了,太阳仍悬在西边天水相交的地方。东边的天已经有些昏暗,绿色的草地伸延过去是一带蓝色的山,再往后,几座白的有些刺眼的雪山探出了头,上面是灰蓝的天,月亮象个幽灵的影子般升了起来,心中蓦然间有一种被深深刺痛的感动。再看西边,太阳渐渐接近了天水相交的地平线,那里似乎有一带窄窄的蓝紫色的远山,却没有雪山,上边是五彩的祥云,也许神湖那木错的神仙们正在这些祥云上聚餐吧。天地间是如此的广阔,你环顾四周到处都是令人留恋的景色,无法再写下去了,现在似乎又回到了那个黄昏的神湖之畔,连呼吸都将停止。

接下去的命运就不太好了。先是想走到湖边看看,因为水太深,车已开不进去。谁知看的挺近却走了半个钟头还不到一半,司机说再往前走沼泽很多,一不小心馅到里面,就没命了。再加上天色渐黑,我们只得折转回去。然后司机问我们想不想到一个能走到湖边的地方去,我们当然想去,于是开始夜行。这时天已全黑,茫茫的大草原上又没有正规的路,都是些车轮碾出的痕迹。最担心的事终于发生了,我们被陷进了淤泥,一连两次,第一次推了出来,第二次四个人竭尽全力仍无法推出。然后又是垫石头,又是垫衣服,一个个满腿是泥,精疲力竭仍没有成功,只得放弃。接下去是个不眠之夜。先是冻得要死,半夜后露水渗进帐篷更冷。蒋、段都先后钻进了吉普车,后来露水更多,索性开始往下滴,我也实在挺不住了,进了吉普车。这样便再也没有睡,坐着等日出。快六点时,天边终于有了霞光,于是开始疯狂地拍照,仍是神湖、草原、远山、天空和彩云,但却是一种令人振奋的调子。一夜的疲惫一扫而光,这是一个晴朗的早晨,我们将领略什么是真正的蓝天白云、雪山草地和高原神湖。

天已经大亮,陆续有牧民赶着牦牛群,羊群出来放牧,看到我们的车陷住,便让牛羊在一边吃草,过来帮着推车。我们则一边帮忙捡捡石头,推推车,一边在休息时四处拍照。后来非常得意的两张雪山下的牛群、羊群就是在此时拍的。帮忙推车的牧民越来越多,终于在将近中午时把车从泥潭里推了出来,而我们的司机为此付了两百元,照事先的约定,他们一分钱也未让我们再加。

又在草原上走了一会儿,看到一匹孤狼,远远地看着我们不敢走近,一副楚楚可怜的样子。然后我们便坐车返回了,在过一条小河时,我们又陷进了河里。司机兄弟向一堆帐篷走去,等了一会儿我有些不耐烦了,拦下一辆车说妥了捎我们出去,谁知这时司机兄弟回来了,手里拿着长长的铁丝,原来他们想让别的车把我们拉出来。而我们此时正好拦下一辆,他们一定以为我们是想请人帮忙拉车的,却不知到我们是想弃他们而去。

以后便顺利了,途中司机请我们在牧民的帐篷边吃了一顿方便面,然后很快便回到了当雄。远远看到弟弟美丽的妻子在路边静静地等丈夫归来,然后进屋,为我们打酥油茶,这时已经是非常喜欢酥油茶了。

从司机家出来后便搭车回拉萨,先搭一辆从昌都到当雄用了26天的朝圣大卡车,结果走不多远便爆了两个轮子,而后转乘一辆长途卧铺,晚上十一点到达拉萨。

休整

8月9日是休整,马不停蹄地赶了那么多天,实在是累得半死。上午睡到很晚。然后洗衣服,上街买了些雪莲,冲洗要到那曲给桑珍一家的照片。又到四十五的茶园喝茶、吃饭。下午正在睡觉时周、吴来找我们,这已是我们第三次见面,他们与我们同住一个旅馆。等蒋、段回来后,我又一个人去八角街买给翔的首饰盒。因为这次去那曲就不再回拉萨了,很想多买些东西带回去,但已没有多少钱了。

回来后吃晚饭,与食堂老板夫妇照相,又去和周、吴聊天,才知道小吴是休学一年出来立志走遍全国的,现在已走了大部分地方,他并不是旅游,连相机也未带,只是想磨练自己,思考人生。

那曲之行

8月10日早八点半动身去那曲,庞已于昨天回去,他说他回拉萨后看了晒大佛,而我们那时候恐怕正在那木错畔拼命推车。但这趟那木错之行还是很满意的,毕竟看到了神山圣湖。那天从当雄回来,念青唐古拉方向云雾消散,让我们在很近的距离看清了他的面目。真后悔当初没有直接先去念青。小吴因为要到青海,然后到玉树下四川,所以与我们一路同行。

下午五点半到那曲,背着大包在那曲镇找桑珍家。因为把“居委”错写成了“纪委”,找了大半个那曲镇,最后拿着照片向路人打听才找到桑珍家。母亲带着两个女儿去赛马场了,只有父亲、生病的儿子和两岁的小女儿在家。我们几个于是也出去找赛马场,看到居然是一个周围竖起围墙的体育场,里边空无一人。难道象赛马盛会这样一个任凭藏族人挥洒自由的节日都要被桎梏在这个小小的体育场内吗?这一定是汉人的主意。后来才知道只有开幕式和一些小型表演、比赛在体育场内,赛马还是在大草原上的,但这已经让人感到悲哀了。跳舞倒是在草原上的,但我们初来乍到,当时没有找到。

在外面吃完晚饭回到桑珍家,这时全家都回来了。桑珍一见到我便热情地把我拉进了屋。喝了很多的酥油茶,看了会儿电视,便睡了。最小的女儿白天睡多了,用哭闹声一直伴随着我们入梦。

8月11日,起床后先给桑珍一家照相,看得出他们家并不富裕,但陈设古朴整洁,是典型的藏族人家。他们又拿出两件藏袍给我们穿来照相,自以为俨然一个藏民,但后来看照片却一点不象。然后小桑珍陪我们去赛马场,今天是在体育场内进行举大石、拔河、骑牦牛比赛。我们到时举大石已经开始,但一般观众只能远远地在看台上看,只有那些挂着所谓“记者证”的人才能进入场内,当然也有一些藏民溜了进去。不过这点小困难是难不住我们的,对那些当兵的一阵连哄带骗,就溜进了场内。可惜桑珍胆子太小,我们叫她进来她却不敢。

只见一个膀大腰圆的喇嘛弯腰抱住一块大石,沿着小腿滚到了膝盖以上,然后蹲下来把石头放到大腿上,再不停地扭动身子慢慢往身上滚,这是力量与技巧的完美结合,甚至让人感觉象是一种舞蹈。当把大石滚到胸前的时候,最关键的时刻到了——前边的几个人都是到了这个时候功亏一篑。只见大喇嘛右手托石,左手使劲一撑,把石头稳稳地放在了肩膀上——成功了!全场掌声雷动。大喇嘛又扛着石头绕场三圈,才把石头从后面扔到了地上。石头的重量不断加重,不断有人被淘汰出局。当石头的重量加到330斤时,只剩下四个人了,两个牧民,两个喇嘛。我是很希望那个虎背熊腰,浓眉大眼的牧民小伙子能得冠军的,但事与愿违,最后一个喇嘛得了冠军。西藏的喇嘛都是酒肉和尚,生活富裕,平常没事练练力气,没准还有什么密宗武功,得了冠军也不足为奇了。

接下去进行拔河比赛,也异常精彩激烈。挥舞着旗子呐喊助威的藏人,躺在地上用身体拖住绳子的喇嘛,上窜下跳的老记,那些我听不懂的加油的叫喊,都令我记忆尤新。

然后是骑牦牛赛,本以为会有很多轮,谁知才赛了一次就没有了,而且距离极短,害得我还来不及拍照。不过牦牛跑起来倒是很漂亮,长毛随风飘扬,象一只狂奔的雄狮。

上午的比赛到此结束,中午回桑珍家吃饭。下午给阿旺次仁做风筝,然后上街打听到格尔木的班车,结果没有,看来只好又搭便车了。顺路去了孝登寺,据说是藏北名寺。但没有开门,只在门口照了一张老太太磕长头的照片。这时天气突变,下起了小雨。这可如何是好?晚上的舞会要泡汤了。于是我赶紧开始求达赖喇嘛显灵,可是直到回到桑珍家,雨还没有停。母亲和大女儿拉珍,还有桑珍已经穿戴整齐,望着阴雨的天犯愁。谁知过了十几分钟,雨居然停了,又过了几分钟,太阳都出来了,看来达赖显灵了。当我们走到草原的时候,天上已经几乎没有云了。西藏的天就是这样,经常一天中阴晴变换好几次。

还没到跳舞的地方,远远的就传来悦耳的歌声。待到走到跟前,只见人声熙攘,热闹非凡。无数藏族男女围成许多个圈子,载歌载舞。大多是男的半圈,女的半圈,手拉着手,踏着各种令人眼花缭乱的舞步,唱着不知所云却非常好听的歌。这时我得到了到西藏以来最大的一个发现——西藏真是美女如云!以往就是看到几个标致的藏女,也大多肤色偏黑,脸上还有两块明显的高原红。可是在那曲赛马节的舞会上,有许多年轻的藏女居然比江南的女子还要白皙,浓眉大眼、鼻梁高挑、身材窈窕,再加上绚丽的服饰、婀娜的舞姿、清亮的歌声,一个个简直宛若天仙!据说都是些领主、贵族家的千斤,平日里足不出户。于是我们几个高兴得抱着相机到处给美女偷拍,当然也间或到圈里装模做样地跳两下舞。可是最后我却遭到了一个打击,有一个看得特别舒服的藏女,当她跳完休息时,我上前问能否给她拍照,却被她想也不想地拒绝:“不行!”后来还有不少藏民要求我给他们拍照,有趣的是他们总喜欢站在汽车前照相,可能显得够派吧。

天色渐黑,人们开始进入体育场点起篝火歌舞。这时我的胶卷已经用完,拍不了照了,突然觉得他们的歌声非常好听,不录下来太可惜了。于是我二话没说,手电筒也没拿,冒着再次被狗咬的危险摸黑回桑珍家拿录音机。终于拿来了录音机,可是因为路程太远,我又不太熟悉,走了过多的时间,篝火已快熄灭,歌舞者已渐渐散去。而且,我找不到桑珍母女和我的伙伴了。正在这时,广播里传来了我的名字,原来是聪明的拉珍到广播室喊我了。我连忙赶到主席台,找到了他们。正当我有些沮丧的想离去时,拉珍忽然叫起来:“有歌声!”果然,远处草原上隐约地传来了歌声。我们循声觅去,看到一群年轻的藏族男女,仍在不知疲倦地歌舞。母女三个也加入了进去,我则一手拿着录音机,蹲在圈子的正中为他们录音。藏人真是天生的歌舞家,他们从下午跳到黄昏,从黄昏跳到天黑,现在篝火已灭,他们仍在忘情地歌舞。而且舞步丝毫没有放慢,歌声一点没有变轻,尤其是那些年轻奔放的姑娘,甚至让你担心自己的耳膜被她们的歌声刺穿。这是多么令人羡慕的一个民族!这时我又发现了一个有趣的风俗,有许多小伙子站在圈外,并不跳舞,他们只是注视着圈内歌舞的姑娘,等姑娘跳到跟前,突然把姑娘拽出圈外。有的姑娘不愿意,又跑了回来,有的却没有回来,据说很可能姑娘和小伙就这样结成了夫妻。快到十一点,我们才回到桑珍家。

第二天一早,我们就起床了,其实真的很不想走,赛马节才刚刚开始,真正的赛马还没有看到,又结识了这么多可爱的藏族朋友。但是钱已经不够了,又快要到实习的时间,最重要的是心中还有牵挂。下回再来吧,带上自己心爱的姑娘,要让她知道这是多么美丽的一片土地,与她一起分享这无比的快乐。小桑珍还在熟睡,为了让给我们暖和的住处,她睡到了对着门的小间里。告别了父亲,我们便来到街上拦车,有120元的卧铺,但我们坐不起,最后搭了一辆四人250元的大卡车到格尔木。

归途

从那曲出来,便踏上了归途。起先一段很不顺利,先是风雪唐古拉,好悬没在敞蓬卡车上被冻死。后来又遇到一群路霸纠缠,不搭人便扣下我们的车不让走,最后我和老蒋下去交涉才放了我们。夜里又遇到车祸,一帮人抬上两个摔得半死不活的人搭上了我们的车。7月13日早上,到达格尔木。几个当兵的问我们是西藏哪所大学的,可以想象我们当时的模样。7月14日上午到西宁,在春阳家大吃一顿,下午离开,想给小吴带些吃的,但一转眼他却没了踪影,想是去买自行车了。他打算骑车到青海湖,再下玉树到四川,祝他一路顺风吧。但我总担心他这样下去没准会出家,我这种凡夫俗子是没法理解的。其实到西藏也是一种享乐,因为我觉得乐趣无穷,但让我象小吴那样过苦行僧的生活,除非有美女同行。

7月16日一早,到达合肥,三人身上一共剩六块钱。